2013月10月の記事 一覧

八坂神社さん

個人的にご縁のある、「八坂神社」さん。

京都を代表する神社さんの一つであり、「祇園さん」と人々に親しまれています。

祭神は素戔嗚尊(スサノオ)を祭神とし、関連神社(約2,300社)の総本社です。

明治維新までは祇園社または感神社と称されていました。

・西楼門

・本殿

・南楼門と舞殿

子供の頃から、七・五・三や、初詣で参ったり、

「祇園祭」の長刀鉾やお神輿とのご縁があったりと、

私の人生にはかかせない場所なのです。

今も東山の料亭さんでのお打合せで近くを通ることがあると、

出来る限り、参拝に行くように心がけています。

本殿の前で手を合わせると心が落ち着くのです。

八坂神社さんの神様は、お祭りが大好きで、お祭りを守る人、行う人、見に来る人を

とても大切に思われていると聞いたことがあります。

今年の「祇園祭」もわたしならではの視線で

皆様にご紹介出来ればと思います。

美御前社(うつくしごぜん)

八坂神社さんに、美御前社(うつくしごぜん)があるのをご存知でしょうか。

こちらは美の神社として、祇園の舞妓さん芸妓さん、美容関係のお仕事の方が訪れる場所です。

・美御前社(うつくしごぜん)

美の神様として、知る人ぞ知る社です

市杵島比売神(いちきしまひめ)、多岐理比売神(たぎりひめ)、

多岐津比売神(たぎつひめ)の宗像三女神(むなかたさんじょじん)がお祀りされています

『古事記』には、姉・天照大御神(アマテラスオオミカミ)が弟・素戔嗚尊(スサノオノミコト)より、潔白を示すさいに譲りうけた、

「十拳剣(とつかのつるぎ)」を、三段に打ち折り、天之真名井に振りすすいだ時に生じた神々だと記されています。

・心から美しくなる水「美容水」

神水が湧き出ていて、お肌や健康だけでなく、内面から美しくなる水として親しまれています

ある方に、結婚式は女性(新婦様)を美しくするお仕事と伺い、

八坂神社さんの本殿に参拝の後、、必ず参るようになりました。

外見はもちろん、内面から輝きたい方にはおススメの神社さんです、

八坂さんに行かれた際は是非訪れてみてください(^-^)

京都 南座 「まねき」

南座は祇園のシンボル。

京都で育ち、数えきれないくらい通った場所だと思います。

毎年恒例の「まねき」が上がっています。

この「まねき」の意味を初めて知りました。

「まねき」は顔見世興行に出演する役者の名前を書いた看板のことで、

なぜこの時期に出すかというと、

江戸時代に、歌舞伎役者の契約が年俸制で旧暦11月から翌年10月までの1月の契約だったとか。

そのため、現在、毎年11月初めに各座の新たな顔ぶれが口上を述べることを「顔見世」と称され、

11月25日前後の期日に「まねき」が上がるそうです。

まねきは厚さ1寸(約3センチ)、長さ1間(1.8メートル)、幅1尺(約30.0センチ)のヒノキの板で、

南座独特の勘亭流の字が使われているそうです。

「大入りになるように」と縁起を担ぎ、隙間なく内側にむかってかかれているそう。

意味を知ると、より楽しい京都です。

Wedding at The Doshisha

LSTウエディングは2009年1月より約5年、同志社大学のウエディングのサポートをさせていただいております。

わたしの父が中学から大学まで同志社に通っていて、

幼い頃、父とサイクリングで同志社の構内を通った記憶がありました。

同志社のご結婚式をサポートさせていただくことになった時に

「何かのご縁かな」と感じました。

【礼拝堂】

1886年に建てられた礼拝堂はプロテスタントのチャペルでは現存する

日本最古の煉瓦建築で国の重要文化財。永年、同志社中学の毎朝の礼拝が行われ、

卒業生にとっては 思い出の場所。2012年に大規模な改修工事が行われ、

2013年4月よりリニューアルしました。

【クラーク記念館】

同志社創立者・新島襄がこの世を去った後、卒業生たちよって

新島の名を冠した神学館建設のため、募金活動が始まりました。

しかし、寄付金が思うように集まらない中、アメリカのクラーク夫妻が

早世した息子の名前を入れる事を条件に約1万ドルの寄付金が提供。

1893年同志社の5番目の煉瓦建築として誕生しました。

その後、老朽化がすすみましたが回復工事を終え、

2009年、卒業生のために結婚式の場所「人生の門出のすばらしい出発地」として

開放されました。

学生時代通っていた、大学のチャペルで挙式ができるなんて、とても素敵ですよね。

礼拝に基づいた同志社大学の挙式は、ほかの場所にはない感動があります。

高台寺 土井 美しき庭園

東山にある料亭「高台寺土井」さん。

昭和13年(1938)の創業以来、至福の会席料理で人々を魅了する老舗料亭です。

本日、ご結婚式のサポートで、「高台寺土井」さんにいかせていただきました。

土井さんのお庭の紅葉が今まさに見頃で

ご披露宴にご参列のお客様もお庭に感動されていました。

土井さんのお庭は小川治兵衛の作庭。

滝が流れるお庭はみる人を「静」の世界に導き、

時の流れがとまったかのような感覚を覚えます。

私自身、冬の土井さんで、しんしんと雪が降る音を聴きながら、いただいたお料理。

今でもしっかりと覚えています。

心にしみる美味しさでした。

その日の最高の食材を使った、味わい深い逸品と美しいお庭。

茶道の精神「心をつくしたおもてなし」を大事にされている土井さんは、

訪れた人にとって、忘れがたい場所です。

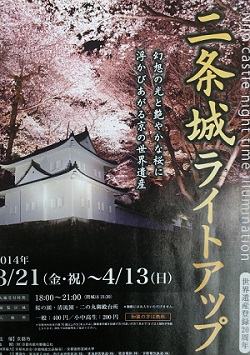

二条城 二の丸御殿

本日は来週撮影を行う下見のため、二条城に参りました。

二条城は皆様もご存知のとおり、慶長8年(1603年)、

徳川初代将軍 家康が、京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊場所としてつくられたお城であり

幕末の慶応3年(1867年)には15代将軍 慶喜がここで大政奉還を行った、

まさしく時代が動く瞬間を見守ったお城です。

・二の丸御殿 唐門

平成23年12月から修復工事がされていた、二の丸御殿の唐門の修復作業が終え、

建築当初さながらの美しい姿の唐門になりました。

わたしもじっくり見たのは本日が初めて。

唐門に使用された金伯は10,000枚以上、彫刻の修復箇所は1,600箇所になるんだとか。

日本の建築物は木や土など自然のもので作られることがほとんどなので、

修理を行うことで美しい姿が保たれていきました。

次の世代に、伝えていきたい建物が京都には数えきれないほどあります。

わたしたちも結婚式を通じて京都の文化を世の中に広め、

つないでいくお手伝いが出来ればと思います。

![slideshow_03[1]mini](https://www.lst-nishikawa.com/wp-content/uploads/2013/12/slideshow_031mini-300x167.jpg)